医療法人社団明芳会 イムス板橋リハビリテーション病院

(東京都 板橋区)

大野 綾 院長

最終更新日:2025/06/02

生きる力を高めるリハビリテーションを追求

病気やけがによって身体の機能の障がいが生じ、これまでできていたことができなくなることがある。急性期病院で「病気やけがの治療は終わった」が、歩けず食べられず生活に困る人は多い。そこで必要となるのが「回復期リハビリテーション医療」だ。「イムス板橋リハビリテーション病院」は、153床の回復期リハビリテーション病床のみで構成され、専門職による高度かつ充実したリハビリテーション医療を追求するリハビリテーション専門病院である。病気やけがの治療後、障がいを抱えた患者が住み慣れた地域で再び生活できるよう、病院全体でチームとなり取り組んでいる。2025年4月より新たに院長に就任したのは、日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医である大野綾医師。大野院長は、リハビリテーション医療を「生活」「人生」「生きること」を診る医療と話す。病院の特徴や強み、今後の展望などについて大野院長に尋ねた。(取材日2025年3月26日)

まずは、こちらの病院の特徴から教えてください。

当院の一番の特徴は、患者さんのこれまで生きてきた人生や生きがいをとても大事にしている、という点です。ただ歩けるように、家に帰ることができるように、というだけでなく、歩けるようになったら、家に帰ったら何をしたいか、を目標にゴールを設定してリハビリテーション医療を行っています。例えば、歩けるようになって家の庭木の手入れをしたい、バスに乗って図書館に行きたい、妻の介護をしたい、など患者さんのご希望はそれぞれです。患者さん一人ひとりについて目標を設定・共有した上で、各専門職種が力を発揮し職種同士で協力してチームとして取り組んでいます。当院に来られて、「病気になってから初めて人として見てもらえた」という患者さんもいらっしゃいます。

リハビリテーションの役割についてお考えをお聞かせください。

リハビリテーションは、「活動」の医学・医療です。患者さんの障がいを治療し改善を図る、残った機能・能力を伸ばし生かし「できること」を増やす、環境を工夫して暮らしやすくする、これをチームで行うことがリハビリテーション医療の目標です。私はリハビリテーション医療を「3つの『LIFE』を診る医療」と考えています。「生活」「人生」「生きること」この3つです。「生活」は日常生活や仕事などの活動。「人生」は大事にしてきたこと、生きがい。「生きること」はいろいろな意味合いがあります。健康寿命、元気に生きること、充実して生きることなど。患者さんはこれまで生きてきた人生の中で病気やけがを負っています。「過去、現在、未来」の時間軸、家族や友人、生活環境や職場など取り巻く空間・関係性の軸、能力や人間性など個人性の軸。リハビリテーション医療の展開において、患者さんをこのように3次元的に捉えることが重要と考えています。

こちらでの特徴的な取り組みはありますか?

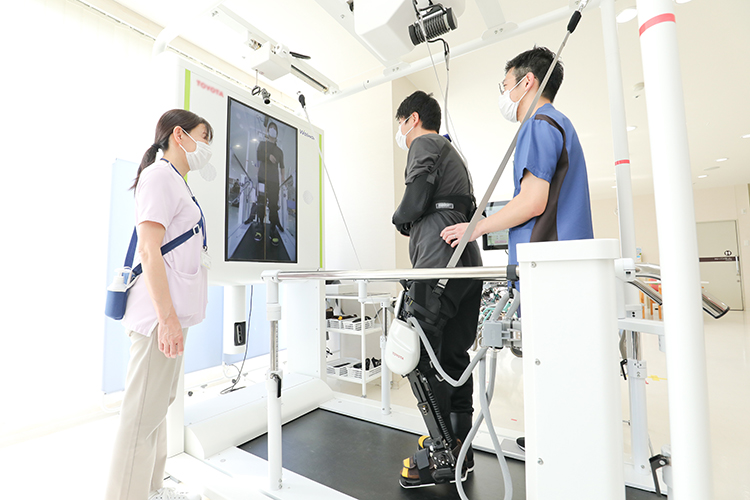

回復期リハビリテーション病院としては数少ない「心臓リハビリテーション」に力を入れています。また、摂食嚥下リハビリテーションにも取り組んでいます。退院後職場復帰を目標とした患者さんについて、外来リハビリテーションで復職支援を積極的に行っています。自動車運転シミュレーターを有し、運転評価も行います。エビデンスに基づく先進的治療法を積極的に取り入れるようにしております。最近では、先進的歩行練習用ロボットを導入しました。昨年度から外来において、脳卒中後などの痙縮、つまり手足の筋肉の緊張を和らげるためのボツリヌス療法も開始しました。これからも何か強みになることを増やしていき、患者さんの治療に役立てたいと思います。

地域との連携については、どのようにお考えですか。

当院に限ったことではありませんが、患者さんの高齢化が進み、重症の患者さんや複数の疾患を有し複合的な問題を抱える患者さんを受け入れることが増えてきました。原疾患の悪化や感染症などの合併症、転倒などで急な全身状態の悪化を生じる危険性が高まっています。私どもの努力だけでこのような患者さんたちを良くしていくこと、そして退院後の生活を支えることはできません。患者さんやご家族が安心して住み慣れた地域での生活に戻っていくためには、近隣の急性期病院や地域の病院・クリニックの先生方、在宅の医療・福祉を専門とする方々との連携がたいへん重要と考えております。できるだけお互いに顔が見える関係性を作っていきたいです。

最後に、今後の展望をお聞かせください。

この病院に初めて足を踏み入れた時、病院全体にあふれる活気を感じました。療法士や看護師などスタッフが元気に働いているのを見て、私もここで一緒に働きたいと思ったのです。患者さんを元気にしていくためには、私たち医療者自身が元気でいること、患者さんの人生を大事にするためには私たち自身の人生を大事にする必要があります。優秀で意欲のあるスタッフたちがやりがいをもって働き続けられるために、どうしたらよいのかということを考えますね。受け継がれてきたこの病院の良い土壌をもっと豊かにできればと思っています。私自身、一人のリハビリテーション科医師としてのやりがいを大事にし続けたいと思います。現場の第一線で患者さんと向き合い、患者さんが良くなるよう自身の持っている力を尽くして、少しずつ良くなる段階を患者さんやスタッフと一緒に喜ぶ、そのためにこの仕事を続けたいと思います。

大野 綾 院長

1995年佐賀医科大学(現・佐賀大学医学部)卒業。2000年静岡県浜松市の聖隷三方原病院、聖隷浜松病院のリハビリテーション科、浜松市リハビリテーション病院を経て、2024年4月にイムス板橋リハビリテーション病院に就職。2025年4月より現職。日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医。座右の銘は「一隅を照らす」。