独立行政法人国立病院機構 京都医療センター

(京都府 京都市伏見区)

川端 浩 院長

最終更新日:2025/07/17

病院横断的な取り組みで高水準の医療を追究

古くからの住宅地の中に教育機関が点在し、落ち着いた環境が魅力の伏見区深草。区内のほぼ中央に位置する「京都医療センター」は、前身である「京都衛戎(えいじゅ)病院」の時代から100年以上にわたり、この地で診療を続けている。現在は、伏見区をはじめとする京都市、向日市、長岡京市、大山崎町などを二次医療圏とし、さらに広域からも患者を受け入れる。京都府の三次救急医療機関であり急性期医療に強みを持つとともに、がん診療や内分泌・代謝疾患、腎・感覚器疾患など幅広い領域で、専門的で高度な医療に通じた人材がそろうのも特徴。さらに近年では地域医療支援病院として、近隣医療機関との連携も強化してきた。2025年4月から院長を務める川端浩先生は、小池薫前院長が取り組んだ風通しの良い病院づくりを受け継ぎ、より効率的で安全性の高い診療をめざす。「地域から、もっと親しみを感じてもらえる病院にしていきたいですね」と穏やかに話す川端院長に、同院の最近の取り組みについて紹介してもらった。(取材日2025年5月30日)

こちらの病院の地域における役割や強みについてお聞きします。

京都市内の大規模病院は市の北側に多く、南部に位置する伏見区は市内最大の人口を擁する行政区でありながら、救急医療や専門的な医療を提供する大きな病院が少ない地域です。そんな中、当院は以前から高度急性期病院として「断らない」救急医療を実践してきました。三次救急医療まで受け入れていますので、地域内の「最後の砦」としての役割を果たしていきたいですね。また、当院は地域がん診療連携拠点病院であり、以前からがん診療に強みを持っています。また、内分泌・代謝性疾患、成育医療、さらに循環器、腎、感覚器疾患でも専門的な診療を行ってきました。臨床研究センターを併設して研究や治験に取り組んでおり、各大学から派遣された先生方が各自の専門領域で先進的な診療を行っていることも特徴です。優れた医療人材が、前院長のもとで育まれた「フレンドリー」な風土の中で手を携え、さらに高いレベルの診療をめざしているのが当院の大きな強みです。

急性期医療では、急変を防ぐ新システムを導入されたとか。

院内で心肺停止のような患者さんが出ると、緊急放送で医師やスタッフが集まるという対応は、どの病院でも行っているでしょう。当院ではそういう変化を事前に察知するため、入院患者さんの血圧、呼吸数、体温などのデータを15分ごとに収集し、危険が予測される患者さんを自動でリストアップするシステムを2025年4月から導入しました。上位にリストアップされた患者さんのもとには、専門性の高い知識を持つ看護師を中心とする「ラピッドレスポンスチーム」が駆けつけ、初期対応を行い、必要に応じて集中治療室への移送を進めます。この方法でしたら、病棟で患者さんの急変に気づけないような場合や人手が不足している場合にも、迅速に対応できます。これはコマンドセンターという院内全体の診療管理システムの一部として運用しています。開始してからまだ間がありませんが、重大な急変事例の発生抑制につながっている印象もあり、今後に期待しています。

がん領域の診療には、どのような特色がありますか?

一つは「キャンサーボード」といいまして、がんに関連する多数の診療科の医師や各部門のスタッフが集まって診断や治療方針を検討する会議が、頻繁に開催されている点です。がん診療は、時には複数の診療科で治療を考える必要があります。当院では開腹手術に比べて体の負担が軽減できるロボット支援手術や腹腔鏡手術、世界水準のエビデンスに基づいた化学療法、高度放射線治療など、さまざまな治療法が可能ですが、それだけでは不十分です。むしろ、院内各部署で培われた技術や知見の中から、病院横断的な会議でそれぞれの患者さんにより適した治療を見出していくことが重要です。これは、フレンドリーな風土があり診療科や職種の垣根が低いからこそ可能になります。それから2つ目は、この規模の病院としては珍しいのですが緩和ケア病棟があることです。終末期の患者さんにおかれましても、優れた療養環境で最期まで過ごしていただけます。

内科領域でも、診療機能を高めているそうですね。

以前は新型コロナウイルス感染症用に使っていた病棟を内科系病棟としてリニューアルし、2床のみであった無菌室も6床に増床しました。ここでは血液内科疾患、膠原病・リウマチ疾患、さらに希少難病や多疾患併存の入院患者さんを受け入れています。血液内科では、急性白血病などで、治癒をめざした積極的な治療を受けられる患者さんも増えています。こういった患者さんにとって、治療環境が充実したことは大きいですね。また、希少難病や複数の病気があるなど、診療科を特定しにくい患者さんは総合内科部門で担当し、内科系の各診療科と密接に連携しながら患者さんが院内でたらい回しになるようなことのないよう、幅広い診療を行っています。総合内科では院内横断的な症例検討会にも力を入れています。こういった充実した内科系の診療体制は若手医師にとって学べることも多く、当院の臨床教育にも大いに貢献しています。

地域との連携で、今後取り組んでいきたいことはありますか?

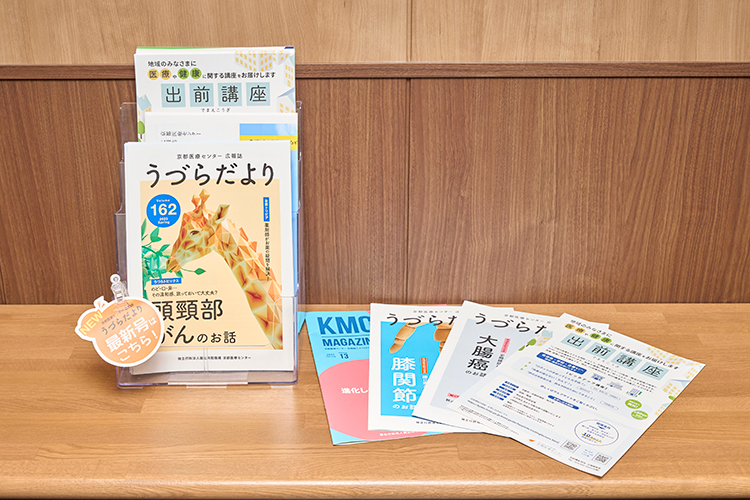

当院は「地域の医療を支える」をスローガンに掲げており、地域の先生方とのつながりは非常に重要です。伏見区にはクリニックが多く、先生方は非常に熱心であることを、私自身も折々に感じています。ご紹介いただいた患者さんはお断りすることなくお受けしますし、患者さんのニーズに応じた病診連携や逆紹介、転院調整などを行っています。さらに今後は、地域の皆さんと直接ふれあう機会を増やしていきたいと考えています。例えば、昨年から、当院の医師やスタッフが講師として地域や学校へ出向いてお話をする「出前講座」を始めています。50ほどのテーマを用意しており、好評で依頼も増えています。また年内には、オープンホスピタルの開催を準備中です。国立の病院という歴史的背景から、地域の方には少しお堅い印象もあるようですが、お困りの際には安心して頼っていただける「フレンドリー」な病院であることを、お伝えしていきたいですね。

川端 浩 院長

1988年京都大学医学部卒業。1996年から通算4年半、米国シーダス・サイナイ・メディカルセンターに留学。金沢医科大学血液免疫内科学講師、京都大学医学研究科血液・腫瘍内科学講師を経て、2016年に金沢医科大学血液免疫内科学特任教授。2021年より京都医療センターで血液内科医として勤務し、副院長を経て2025年4月から現職。「人を大事にする」をモットーに、地域医療を支え続けられる病院運営に取り組む。