国立大学法人 京都大学医学部附属病院

(京都府 京都市左京区)

高折 晃史 病院長

最終更新日:2025/06/09

高度で先進的な研究と地域医療の両立を追求

1899年開設という長い歴史を有し、iPS細胞の研究をはじめとする世界的な医学研究拠点であり、京都府の地域医療の中核でもある「京都大学医学部附属病院」。救急医療を含めた高度急性期医療で地域医療に貢献するとともに、難治性疾患に対しては再生医療やがんゲノム医療など新たな医療技術の研究開発に取り組み、人間性豊かな優れた医療人の育成にも力を注ぐ。2019年の総合周産期母子医療センター指定に続き、2024年には新たに救命救急センターの指定を受けるなど、診療機能も向上し続けている。「地域に根差した病院であることと、全国から患者さんを受け入れる臨床研究の両立をめざす」と強調する高折晃史病院長に、同院の役割や最近の取り組みを聞いた。(取材日2024年5月15日)

京都大学医学部附属病院が担う役割について教えてください。

当院の基本理念は、「患者中心の開かれた病院として、安全で質の高い医療を提供する」、「新しい医療の開発と実践を通して、社会に貢献する」、「専門家としての責任と使命を自覚し、人間性豊かな医療人を育成する」の3つです。iPS細胞を用いた研究を筆頭に、世界で初となるような革新的な臨床研究に取り組むとともに、地域に根差した高度急性期医療を提供するという、研究と地域医療の両立をめざしています。医療人の育成に関しても、各分野でリーダーになれるような人材を育てるため、新しい試みを開始しました。臨床研修指定病院でもある当院は、研修医をはじめ医療スタッフの教育にも注力しており、総合臨床教育・研修センターにおいては、米国から招いた臨床医教育の経験豊富な准教授、ご献体による手術実習専門の講師を同センターの専任として新たに配置しました。

地域の中核病院として救急医療や手術も重視しているのですね。

従来から救急医療に力を注ぎ、年間6500台以上(2023年4月~2024年3月)の救急搬送を受け入れていましたが、2024年4月に救命救急センターの指定を受けました。これに伴い、重症救急症例の受け入れ体制を強化しました。それまでは心筋梗塞や脳卒中などの救急疾患ごとに別のフロアで受け入れていたのですが、新体制では中病棟1階の救命救急センターですべて一括して受け入れます。また、同病棟3階をHCU、4階をICUとして一体運用する体制に移行したことで、より重症の救急患者さんを数多く受け入れられます。手術入院の体制も改革しました。各診療科が多数の手術や治療を実施していますが、入院待ちの患者さんが多いという課題もありました。その診療科の病床が空かないと入院できないからです。2023年度から各科共通の病床を設けて柔軟に運用することで、より多くの患者さんが早く入院できるようにしました。

がん医療やその他の医療への取り組みについてお聞かせください。

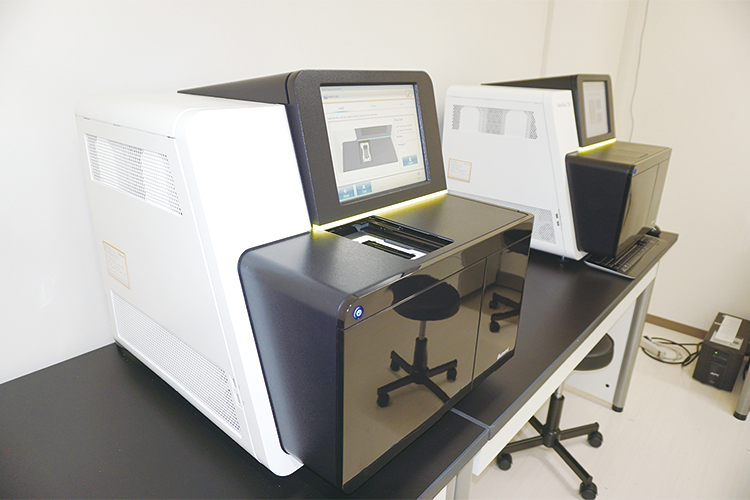

当院はがん診療連携拠点病院、がんゲノム医療中核拠点病院に指定されています。2007年の「がんセンター」設立以降は、それまでの各診療科が個別に診療する縦割りの診療体制から、各診療科、各職種が密に協力してがん診療に取り組む横断的な診療体制に移行しました。がんゲノム医療は、標準治療がない患者さんに対して多数のがん関連遺伝子を同時に調べるがん遺伝子パネル検査を実施し、その人に合った新しい治療薬を探し、治験参加などに結びつける医療です。当院は全国に13施設あるがんゲノム医療中核拠点病院の一つで、国内がんゲノム医療の中心的役割を担います。もちろん、血液のがんを自身の免疫細胞を活用して治療するCAR‒T細胞療法など、保険適用された新しい医療にも対応します。最近では細胞を加工して使用する医療が増えていますが、当院は2022年に分子細胞治療センターを設立、質の高い細胞療法を追究しています。

次世代医療への取り組みについてお聞かせください。

代表的な次世代医療といえば、本学のiPS細胞研究所と連携して、iPS細胞を実際に病気の患者さんへ応用するための研究を進めています。2017年に患者さんや健常者から血液や細胞などの提供を受け、管理する「クリニカルバイオリソースセンター」を、2020年に治験などを行う専用病棟として「次世代医療・iPS細胞治療研究センター」も開設。次世代医療の分野の取り組みとしては、脳神経内科ではパーキンソン病に、整形外科では関節軟骨損傷に対する医師主導治験を、⾎液内科では血小板減少症に対する企業主導治験を行っています。新たな医療の開発や実用化に向けた取り組みは決して歩みを止めません。生きる希望となる新しい治療法や薬を、少しでも早く患者さんのもとへお届けしたいです。

読者へのメッセージをお願いします。

地域に根差した医療という部分では、2022年の秋から京都府医師会と協力して、より多くの患者さんに専門診療を提供するための「連携主治医制」を開始しました。当院での治療で病状が安定した患者さんは、お住まいの近くのクリニックなどで日常的な診療を受け、困ったときには、また、当院に来てもらう仕組みです。当院の医師と身近なかかりつけ医の両方が主治医となることで、退院後も安心して過ごしていただけると思います。一方、iPS細胞を使用した研究といった次世代の技術だけでなく、一般病院では行えないような先進的な医療も数多く手がけており、肺や肝臓の移植医療、VHL(フォン・ヒッペル・リンドウ)病センターでの取り組みが注目されています。世界からも地域からも必要とされる医療を提供することがわれわれの使命です。これからもすべての方に質の高い医療を提供してまいります。

高折 晃史 病院長

1986年京都大学医学部卒業、1995年同大学大学院修了。米国グラッドストーン研究所研究員などを経て、2010年京都大学大学院医学研究科血液・腫瘍内科学教授に就任。2023年より現職。血液内科医師として、白血病やHIV、CAR-T細胞療法の研究の他、再生医療分野でのiPS細胞の活用を実現するための研究など数多く行っている。日本血液学会理事長。医学博士。リフレッシュはおいしい食事とワイン。