医療法人社団健育会 竹川病院

(東京都 板橋区)

山崎 康太郎 病院長

最終更新日:2025/07/25

その人らしく生きるためのサポートに注力

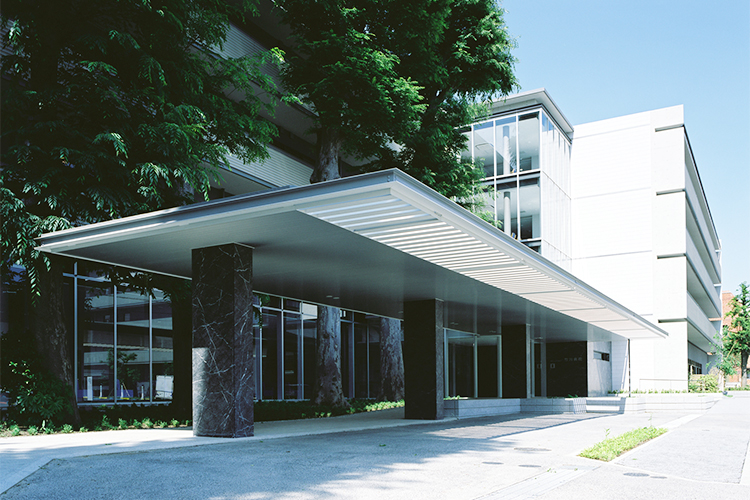

東京都板橋区、東武東上線・上板橋駅から徒歩10分ほどの場所にある「竹川病院」。地域の救急病院として1953年に開設され、現在は東京都北西部の回復期リハビリテーションを率いる専門病院であり、地域の人が気軽に受診できる外来も担う。「目の前で救いを求めている患者さんの役に立ちたい」という開設時の理念を継承しつつ、時代と地域のニーズに合わせて柔軟な変化を続けている。2025年4月から、未来に向けたさらなる改革の旗手として同院を率いるのが山崎康太郎病院長だ。山崎病院長は、竹川病院を含む回復期リハビリテーションの前線で勤務し、厚生労働省や日本医療機能評価機構で経験を積んだ後に病院長として現場に復帰。病院の質の評価や労働衛生にも精通する異色のドクターだ。リハビリテーションを「その人らしく生きるための支援」と位置づけ、患者の生活全体を見据えた創造的なアプローチの重要性を訴えてチーム医療を推進する山崎病院長に、同院の特徴や方針、めざす未来像などについて聞いた。(取材日2025年6月18日)

まずは、地域における病院の役割についてお聞かせください。

当院は、回復期リハビリテーションを専門とする病院で、患者さんの社会復帰とその後の生活を支える医療・ケアの拠点です。2007年に現在の場所に移転しましたが、開設から一貫して板橋区で診療を展開しており、地域とともに歴史を重ねてきた病院だといえるでしょう。1階が外来、2~5階が回復期リハビリテーション病棟で、脳血管疾患や大腿骨頸部骨折などの患者さんを対象とした可及的な機能回復のためのケアとそれを通した生活再建の支援を行っています。一般内科・整形外科・脳神経外科・皮膚科に対応しており、それぞれ専門の医師が在籍しています。これまでリハビリテーションの専門病院というイメージが強かったかもしれませんが、今後は地域の方々の「かかりつけ」としても選ばれる存在をめざします。当院のリハビリテーションを経て社会復帰された患者さんのフォローにも力を入れて、継続的なケアを提供できるようにしていきたいと思っています。

リハビリテーションに関して病院ならではの特徴はありますか?

データに基づいた効率的なリハビリテーションの提供を目的として、歩行訓練のためのリハビリテーション支援ロボットをはじめ、手のリハビリテーション機器や注意障害に対する機器などの先端機器をいくつか導入しています。重度のまひや大柄な方のように従来歩行訓練に人手を要していたケースでも、先端機器の活用により歩行の機会を増やしやすくなります。まひの早期改善や歩行能力の早期回復が見込める他、意識レベルの賦活・体力の増進を通し、腕のまひや失語症、嚥下障害など、他の障害に対するアプローチにも波及効果が期待されます。また、機器を積極的に利用することで、患者さんとご家族のフォローなど「人でなければできない仕事」により多くの時間を割くこともできます。AIやIoT(Internet of Things)をうまく使って余裕を作り、今以上に血の通ったコミュニケーションができる組織にしていきたいと思っています。

病院運営において注力している取り組みを教えてください。

私は、竹川病院で勤務した後、厚生労働省や日本医療機能評価機構を経て現場に復帰しています。厚労省では制度の変化のスピード感やステークホルダーの影響、評価機構では医療の質や医療安全などについて知ることができました。病院長として学びを生かすことが使命だと思っています。今、特に注力しているのは、カンファレンスや電子カルテなどの運用ルールを定着させていく作業と、スタッフが楽しく働ける環境づくりです。運用の改善は判断の高速化とブレの減少を通して医療の質に寄与します。また当院はリハビリテーションをポジティブな医療と捉えて前向きに入職してくれているスタッフが多く、職場環境改善についても非常にやりがいがあります。皆が「ここで働いて良かった」と思える職場にすることが、患者さんにとって「ここに来て良かった」と思える病院づくりにつながると考え、会話・対話を強化して意見を出しやすい文化の形成を進めています。

先生のリハビリテーションに対するお考えをお聞かせください。

教科書的な知識に加えて、個人に寄り添う視線と発想が必要で、医療の中では創造性が高く、ゆえに難しくもある領域だと考えています。仮に、非常に重いまひを抱えた患者さんがいるとしましょう。手足が動くようになればもちろん良いですが、そこだけにとらわれない視点も必要です。一歩引いて考えたとき、限られた体力や時間の中では、歩行に至る見込みの薄いまひの改善に全力で取り組むより、例えば嚥下や会話など、快適な生活のために他に優先すべきものがあるかもしれません。その人らしい人生を探り直し、支援するためには、定型的「正解」に縛られないほうがよい。ですから、患者さんの未来を思い描く創造性と、多彩な専門家の目で一人の患者さんを統合的に診る「チーム医療」が役立ちます。当院では、ICF(国際生活機能分類)という概念を活用して患者さんの状態を多角的に捉え、絡み合う要素を図式化し、認識をそろえられるようにしています。

今後の展望と、読者へのメッセージをお願いします。

病院における回復期リハビリテーションはあくまでも土台づくりであり、退院後の生活をいかに継続できるかが重要。病院での土台作りから退院後の本番まで、当事者の参加が不可欠ですから、私たちが考えるチーム医療は、患者さんとご家族が主役です。患者さん自身とサポートするご家族に無理のない、サステナブルな生活ができるように退院後リハビリテーションを提案することで、しっかりと回復に並走していきたいですね。スタッフとは、お互いの専門性を尊重して高め合い、自分の家族や友人に勧められる病院をめざしましょうと話しています。プロフェッショナルとして患者さんの本質的なニーズに応えられるよう、さらなる高みをめざしてまいりますので、急性期後のリハビリテーションをご希望の方、退院後の生活にお困りの方はぜひ当院にご相談ください。

山崎 康太郎 病院長

2010年東京大学医学部卒業。慶應義塾大学でリハビリテーション医学を学び、大学病院・関連病院に勤務。竹川病院でリハビリテーションセンター長・地域連携医療相談室長を務めた後、厚生労働省、日本医療機能評価機構で勤務。健育会グループ本部を経て、2025年より現職。自院の医療・業務の質向上に取り組む傍ら、グループ全体の経営と質の改善、DX等をリード。日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医。